内容详情

2025年02月24日

纪念邹韬奋先生诞辰130周年

南通市韬奋小学的前世今生(上)

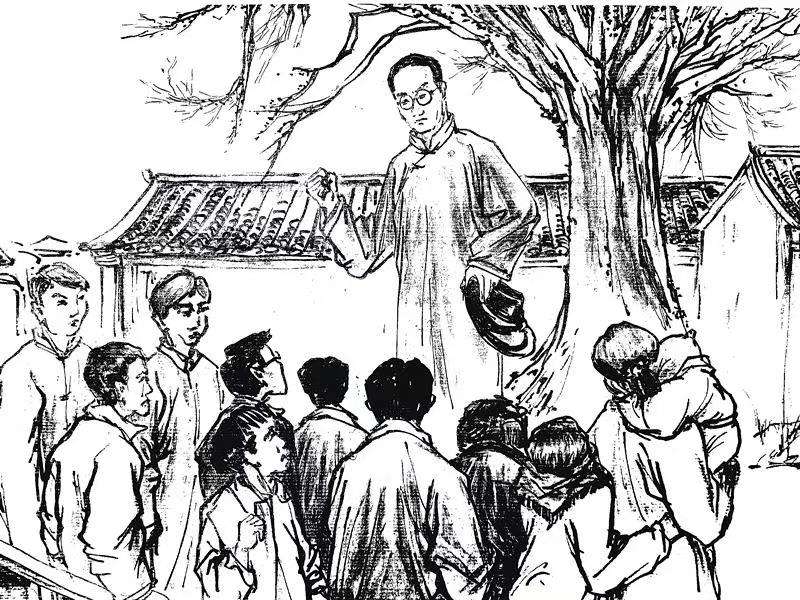

邹韬奋银杏树下的演讲

□阚新华 孙建国 季国宾

邹韬奋(1895年11月5日~1944年7月24日),男,汉族,本名恩润,乳名荫书,曾用名李晋卿,祖籍江西省鹰潭市余江区潢溪镇渡口村委会沙塘村,1895年出生于福建永安,近代中国著名记者和出版家。早年投身教育与编辑工作,主笔《生活周刊》时以犀利文字抨击黑暗。“九一八”事变后,积极投身抗日救亡,参与组建上海文化界救国会,却因“七君子事件”被捕入狱,获全国声援。出狱后仍奔走各地,直至1944年因耳癌离世。

毛泽东盛赞其“热爱人民,真诚地为人民服务,鞠躬尽瘁,死而后已”。邹韬奋的精神影响深远,故居成纪念馆,本人获评英雄模范。为纪念他,全国多地出现了以其名命名的学校,如江苏省盐城市滨海县滨海港镇的韬奋希望小学,为当地孩子提供了接受教育与传承韬奋精神的场所;梅州市梅县区畲江镇的韬奋小学,在粤地播撒知识与精神的种子;江西省鹰潭市的余江韬奋小学,也在当地教育领域发挥着独特的影响力……而在这些学校中,南通市韬奋小学凭借其深厚的历史根基、丰富的文化内涵以及在现代教育中取得的突出成就脱颖而出,成为韬奋精神传承与现代教育发展紧密融合的杰出典范,犹如星空中最为耀眼的那颗星,吸引着人们深入探寻它的光辉历程。

南通市韬奋小学的历史脉络悠长且丰富。前身分别是温桥小学和四安小学。花开两朵,各表一枝:四安小学的渊源可追溯至清光绪三十一年(1905年)。彼时,四安地方乡绅吴思慎与姜萼楼心怀教育大义,将文昌宫奎星楼改建为四安初等小学,恰似在四安现代教育的荒原上播下了第一粒种子,为当地的孩子们开启了一扇通往知识世界的狭小却珍贵的窗户。民国二十五年(1936年),吴思慎之子吴浦云先生,这位在教育领域颇具影响力的人物,积极谋划,在四安初等小学的基础上增设了高级部,使得学校的教育体系初步具备了较为完整的雏形,犹如一座大厦逐渐搭起了坚实的框架,为孩子们提供了更为系统和深入的学习机会。

温桥小学源起于县中侨校。1938年秋,南通县中因日寇占领金沙镇而被迫中断教学,陷入停办的困境。但教育的火种并未就此熄灭,在黑暗中顽强地寻找着生存的缝隙。1939年春,学校迁至四安温家桥南三官殿复课,此时的它被称为县中侨校。尽管身处战火纷飞、硝烟弥漫的恶劣环境,县中侨校却如同一座屹立不倒的灯塔,坚守着教育的神圣使命,不仅向学生们传授文化知识,更在艰难的岁月里逐渐成为培育革命青年的红色摇篮。在这里,无数有志青年接受着思想的洗礼,心中的抗日救国热情被点燃,如同星星之火,渐成燎原之势。

1942年12月26日,这个平凡而又特殊的日子,成为南通市韬奋小学历史上浓墨重彩的一笔。邹韬奋先生,这位伟大的爱国民主人士,在那个动荡不安的年代来到了南通县中侨校。在校园中那棵古老而苍劲的银杏树下,邹韬奋先生身姿挺拔、目光坚定,他用激昂慷慨的语调发表了一场震撼人心的演讲。他高呼团结、抗战、进步的口号,声音如洪钟般响彻校园,每一个字都仿佛蕴含着千钧之力,严厉地抨击着分裂、投降、倒退的丑恶行径。他的演讲,如同划破黑暗夜空的闪电,瞬间点燃了在场青年学生和人民群众内心深处的抗日激情与坚定信念。从此,这所学校便与邹韬奋先生的伟大精神紧密地交织在一起,被赋予了特殊而崇高的历史使命与精神内涵,成为韬奋精神在南通这片土地上传承与弘扬的重要源泉与不朽象征。

1943年夏,日寇发动了更为疯狂的“清乡”运动,南通县温家桥县中侨校在这股残酷的风暴中难以继续支撑,无奈被迫停办。然而,教育的火焰虽暂时微弱,却从未熄灭。停办后的县中侨校原址依然承载着教育的希望与使命,转型成为南通县温桥小学,在艰难的环境中默默坚守,继续为当地的孩子们点亮知识的烛光,守护着那来之不易的知识火种,宛如一位坚韧不拔的守护者,在黑暗中耐心等待着重生的黎明。

(未完待续)

苏公网安备 32061202001248号

备案/许可证号:苏ICP备11084708号-2

苏公网安备 32061202001248号

备案/许可证号:苏ICP备11084708号-2