内容详情

2025年07月07日

通州“绵羊灶”“二窎灶”名小考

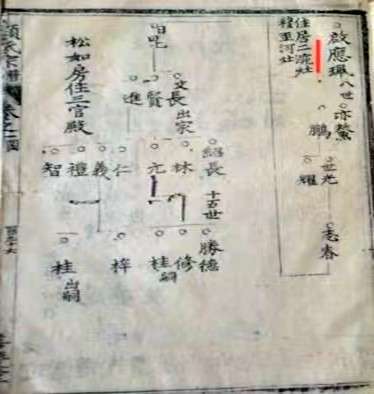

清嘉庆善庆堂二修《顾氏宗谱》截图

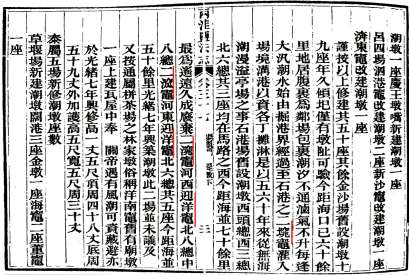

清光绪《两淮盐法志》卷三十七·场灶门·堤墩下截图

□顾建国

清乾隆年间,通州石港场在今二窎地区,设有“宁洋灶”;清嘉庆年间设有“二窎灶”。

“绵羊灶”小考

到了二窎,只要问到“绵羊灶”,人们都会热情地告诉你,“绵羊灶”在二窎西北遥望港的南边,即在今十总镇迎阳村32组。

今十总、二窎地区,均为明清时期通州石港场,跨范公堤向东延伸的区域。

笔者经过考证,发现二窎的“绵羊灶”,在清乾隆、嘉庆年间,被称作“宁洋灶”。

在清乾隆、嘉庆《两淮盐法志》石港场图上,均标有“宁洋灶”地名。即在清乾隆年间(1736-1795),石港场东(今二窎地区)就有“宁洋灶”。

该灶东部为洋岸,取“宁洋”之名,实为希望“洋岸海边安宁”之意。

后来人们大多口口相传,也不追究其最初写法。更有好事者根据读音,编造出“该盐灶养绵羊,绵羊‘咩咩’叫”的故事来。且不说我们南通地区,明清以来圈养的一直是山羊。而绵羊为只能适应干燥、寒冷气候的北方大草原品种,来南通这种温暖湿润的地方,是否会水土不服?且如何将北方绵羊千里迢迢运到南通?几十只绵羊天天要放牧,牧草在哪里?但百姓不管这些,久而久之,“宁洋灶”就被讹传成了“绵羊灶”。

光绪《两淮盐法志》又将“宁洋灶”写作“迎洋灶”。

后又有文化人改成“迎阳灶”。中华人民共和国成立后,此地便成了“迎阳村”。

“二窎灶”小考

清嘉庆《两淮盐法志》石港场图上,始见“二窎灶”,图上二窎的“窎”字,写作“ ”。

清嘉庆善庆堂《顾氏宗谱》中,记载顾氏住居二窎一房时的“窎”字,则写作“ ”。

清光绪《两淮盐法志》卷三十七·场灶门·堤墩下第三页记述中,一个“二窎灶”的“窎”字,在同一页竟然同时出现了三种写法,即“ ”“ ”及“溛”。

清宣统三年(1911)的《通州水陆道里详图》上,二窎的“窎”字,始写作“窵”字了。民国地图上亦然。值得一提的是,中华人民共和国成立后,民间亦常用“爻”字代替“窎”字,简洁明了,且接近乡音。

以上便是“二窎”一词的古今变迁情况。

顺便介绍一下,清乾隆、嘉庆、道光年间,南黄海马蹄形海湾已退缩到二窎东及庆丰东北、五甲北一线,掘港场、马塘场(已归并石港场)、石港场、西亭场(已归并金沙场)、金沙场、余西场等的“前沿”煎盐亭灶都“挤”在了这一区域,演绎出淮南通州分司六大盐场,灯火相邀、号子相闻的盐业生产壮观场景。这六大盐场之盐灶,从北往南主要有:马塘场之北港灶、掘港场之上漫灶和下漫灶、石港场之宁洋灶(俗称绵羊灶)、二窎灶、西亭场之脱节沙灶、金沙场之兴隆灶、余西场之同心灶等。

苏公网安备 32061202001248号

备案/许可证号:苏ICP备11084708号-2

苏公网安备 32061202001248号

备案/许可证号:苏ICP备11084708号-2